Festival del Caribe: Esperamos construir más y mejores puentes culturales

El Caribe vuelve a hacer de Santiago de Cuba su capital este mes de julio, cuando la 42 edición ininterrumpida del Festival del Caribe y su Fiesta del Fuego, se adueñen de la ciudad entre el 3 y el 9 de julio.

Desde su surgimiento en abril del 1981 con el nombre de Festival de las Artes Escénicas de Origen Caribeño, este espacio siempre ha contado con la participación de importantes intelectuales del Caribe hispanoparlante, de lengua inglesa y francófona. Su objetivo permanente ha sido el reconocimiento de las profundas aproximaciones entre las expresiones de las culturas populares y las tradiciones de nuestros pueblos, así como el respeto a las creaciones populares.

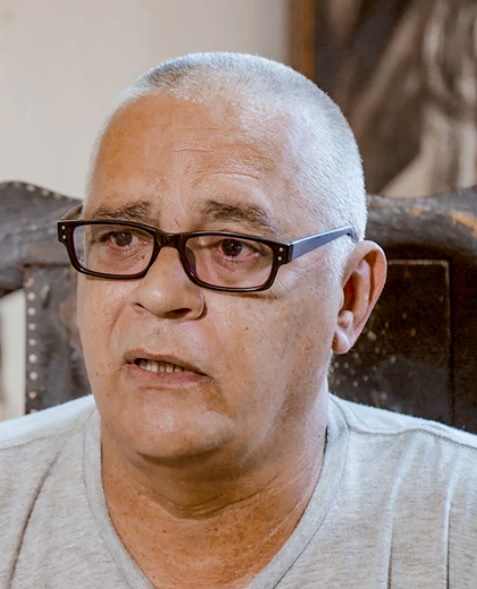

En declaraciones exclusivas a Excelencias, Orlando Verges Martínez, director de la Casa del Caribe y del Festival que organiza, reflexionó sobre el tema al que se dedica este año el evento y sus nexos con importantes tradiciones de las naciones del Caribe, donde las tradiciones y ritos relacionados con la vida y la muerte están intrínsecamente ligadas a una filosofía de vida compartida.

—Llega la 42 edición ininterrumpida del Festival del Caribe, Fiesta del Fuego, a Santiago de Cuba. ¿Cómo recibe la Casa del Caribe esta nueva celebración y qué está previsto como parte de la cita?

—Cada edición del Festival del Caribe es motivo de alegría y regocijo para nosotros en la Casa del Caribe, para los santiagueros y cubanos, y para no pocos amigos fuera de Cuba, especialmente en el Caribe.

Resulta agradable, profesionalmente hablando, constatar que este evento es una oportunidad excepcional no solo entre los especialistas y promotores culturales. La gente lo espera por variadas razones, aunque lo que sobresale es la oportunidad que cada quien encuentra para reconocerse a sí mismo.

El evento es tan abierto y participativo que todos tienen la oportunidad de mostrar sus más profundas esencias culturales, bien entregando, o absorbiendo lo que otros entregan.

Nuestros esfuerzos van dirigidos en ese sentido. Diseñar acciones y áreas en las que la gente pueda intercambiar a sus anchas, sin prejuicios de ninguna naturaleza, a sabiendas de que un prejuicio en la cultura es dañino y de consecuencias insospechadas.

Siempre esperamos construir más y mejores puentes y caminos para los hombres y mujeres comunes que hacen la cultura, sobre todo para esos que, en ocasiones, no son debidamente visibilizados en los grandes medios de comunicación.

Trabajamos sobre todo para la gente común del Caribe, para los creadores populares, para los portadores.

—De manera singular, esta vez el Festival se dedica a la celebración mexicana de la vida y la muerte, ¿tiene algún significado especial la elección de este tema?

—Esta dedicatoria es muy especial. Las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte, son de las festividades que en el área connotan y amplifican la especial relación que nuestros pueblos tienen o dan a un fenómeno tan misterioso como la muerte. En el fondo, en los modos y las maneras en los que los mexicanos ven a la muerte, se pueden encontrar muchos puntos comunes con el resto del Caribe. Se le tiene tanto respeto a la muerte, que su veneración alcanza incluso a la celebración.

La muerte se celebra, porque, entre otras cosas, no es el fin, es tan solo el final de un ciclo. En el caso de México, los orígenes están en la prehispanidad, lo cual nos hace suponer, que aquello que pudiera tener un origen en la cultura judeocristiana, tuviera primero sus antecedentes entre los aztecas, y de alguna, manera también en otros pueblos del Caribe, antes de la llegada de los conquistadores europeos.

Escogimos ese tema porque lo sabemos común a toda la cultura caribeña, en sus orígenes, y también en su devenir, para cuando la muerte, como consecuencia de la conquista y de la colonización, se convirtió en un fenómeno de exterminio masivo y de genocidio cultural. En lo adelante, nuestros pueblos fueron creando las maneras de conjurar ese genocidio, así surgieron otros modos de alejar tan duro final de la vida.

La muerte y los muertos se hicieron también importantes en nuestros destinos, no había de otra. Las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte resumen esa concepción que es regional y le dan estatura mundial, diría yo.

También son de los acontecimientos regionales que alcanza una estatura mundial al ser protagonizadas por el pueblo mexicano, al tiempo que condensan la particular relación de los pueblos del Caribe y América Latina con la muerte y con las festividades, terrenos en los que se refleja también la resistencia cultural de la región.

La UNESCO reconoció a esta festividad dentro del Patrimonio Mundial en el 2003, seguramente estos argumentos que he referido tuvieron que ver. En estas festividades está contenida una buena parte de lo que yo identificaría como la caribenidad de México.

Por primera vez el Festival se le dedica a una festividad del área, lo cual es un desafío para nosotros como organizadores. Lo mejor ha sido que, desde que lo anunciamos hace ya casi un año, no hemos encontrado una sola objeción de mexicano alguno. Alguna razón tuvimos.

Trasladar de espacio y de tiempo esta festividad tradicional supone un riesgo y un desafío al que vamos a corresponder con toda la responsabilidad que nos caracteriza. Nadie lo dude, para los santiagueros y para los cubanos, cualquier fiesta es cosa muy seria.

—¿Existen nexos con esta tradición mexicana en las culturas populares de la región del Caribe? ¿Pudiera comentarnos al respecto?

La muerte es motivo de atención no solo en el Caribe. La sensación de finitud, decía Joel James Figarola, quien fuera director y fundador de la Casa del Caribe y del Festival, especialista en estos temas, genera en todos preocupación y misterio. En el caso de Cuba y del Caribe, es también motivo de preguntas a las que no se les dejó ni deja sin respuesta.

Las primeras y más primitivas respuestas los pueblos la buscaron en las formas de religiosidad popular que fueron resurgiendo en este lado del mundo. La mezcla favoreció a que se fueran encontrando salidas no habituales a ese fenómeno, y muchas de ellas fueron a parar luego a las celebraciones.

Nada tan serio como aquel dicho común de la religiosidad popular cubana de que primero el muerto y después los santos. La veneración a los muertos por su sentido e influencia sobre la vida, está en la base de las creencias populares cubanas, en las de origen africano, y también en el catolicismo popular.

Nada comienza en términos religiosos si antes no se consulta a los muertos. Ellos son los primeros en hablar para los vivos. No hablan entre ellos, sino con nosotros, con los vivos. En el complejo conocido como Osha-Ifa, hay un universo de los muertos conocido como Orun.

La Nganga, centro del culto de los paleros, de ascendencia bantú, que es además el emblema del Festival del Caribe, es un receptáculo que adquiere vida y plenitud, solo si en ella está la acción física y espiritual del muerto o de los muertos. Aguardiente, cantos y tambores reviven a esos espíritus, cuyas historias, bien recogidas y atesoradas por la gente, también hacen parte de la historia de la nación.

En el Vudú cubano, de ascendencia haitiana, también hay una constelación de muertos, los Guede, especie de muertos vivos que se burlan y bailan una especie de rumba contagiosa.

De ahí pasaron a nuestros carnavales en un personaje popular conocido como la muerte en cueros, disfraz especial para mofarse de la muerte y vincularse con los vivos en tono de jarana.

La muerte viva o el muerto vivo está en todo el Caribe, en la narración y los cuentos, en la literatura y en otras artes, en el imaginario popular, en las fiestas familiares y en los carnavales.

—La Casa del Caribe es un ejemplo de esas instituciones culturales que no detiene su paso nunca, ¿puede comentarnos un poco sobre la labor desarrollada el último año?

—Todo ha quedado marcado por la pandemia. Esa desgracia nos obligó de alguna manera a repensar los modos y maneras de hacer y de continuar sin apartarnos de las esencias. Algo nos caracteriza, nos debemos a la cultura cubana y caribeña, y dentro de ellas, lo más preciado son los grupos y líderes portadores, los genuinos creadores populares, sean individuos, grupos o comunidades. Esa senda es la Casa del Caribe en sí misma.

El aislamiento y las crisis posteriores nos han puesto una prueba muy dura que intentamos superar una y otra vez. Suerte haber contado con el país, con las autoridades de Santiago de Cuba que nos han apoyado más allá de sus propios recursos, y la gente, el pueblo, los creadores y los artistas e intelectuales de Cuba y los del Caribe y de otras latitudes, que nos han dado su aliento, en última instancia.

Los enfoques se han dirigido hacia la consolidación de lo logrado. La Casa del Caribe recién culminó una extensa y larga jornada por sus 40 años de fundada. Esa fue una motivación especial que nos dio la posibilidad de una mirada interior.

Recuperamos el inmueble, vieja deuda con nosotros mismos que fue secundada por el gobierno de Santiago de Cuba y que hoy pueden disfrutar miles de santiagueros y santiagueras.

Todos los especialistas han producido resultados en cualquiera de las esferas en las que le ha tocado. Muchos premios y reconocimientos, investigadores categorizados y en proceso de superación como maestrantes y doctorantes.

La situación de la poligrafía en el país nos ha retardado las habituales publicaciones, comenzando por la Revista del Caribe, órgano emblemático de esta institución.

No obstante, no se detuvo el proceso editorial y cinco números ya están dispuestos para ser publicados en cuanto la situación mejore con el papel y los recursos que se necesitan.

El sello editorial tampoco se detuvo y hemos buscado la alternativa de los libros digitales.

Un sólido y gran trabajo se ha hecho con la multiplataforma www.festivaldelcaribe.net , a donde han ido a parar muchos materiales de distinta naturaleza y que servirán para una gran enciclopedia del pensamiento caribeño que está por hacerse.

Hemos producido materiales audiovisuales de profundo contenido antropológico, algunos de ellos premiados en certámenes nacionales e internacionales.